¡Mira por dónde, Yamila, tan pudorosa, tan mojigata, habla de sexo con sus amigas! ¡Cualquiera lo diría!

«Una amiga que vive cerca de mi casa me contaba que su marido quería hacer el amor tres o cuatro veces al día. Sin pedirle a ella su opinión. ¿Entiendes a que me refiero?», me dice. Sí, la entiendo. La viola. Me doy cuenta de que no sé decir «violar» en árabe, pero ella y yo nos hemos entendido perfectamente.

«Muchos hombres son así», sigue contando. «Las mujeres trabajan, cuidan de sus hijos, de la casa. Y además deben hacer lo que el buen señor quiere, y no paran de quedarse preñadas. Por suerte, hay quienes prefieren ir a ver a ciertas chicas del barrio y dejan a su esposa tranquila.» Le pregunto si se refiere a prostitutas con lo de ir a ver a ciertas chicas.

«Llevan una vida de desgraciadas», prosigue, determinada a seguir contando. «¿Sabes? En el barrio hay una que tiene sida. Lo ocultó durante un tiempo, y al final se ha sabido. El tipo que la contagió la dejó y se largó. Ahora está completamente abandonada. Es triste lo que sucede. En muchos casos, se quedan preñadas de algún hombre de su familia, de un tío o de su propio padre. No hablan de ello. Lo esconden o se suicidan.» Insisto en comentarle que si esas situaciones se producen es por la enorme hipocresía que existe y porque nadie se atreve a denunciar esos crímenes, con el pretexto de protegerse de la vergüenza. Intento explicarle que una sociedad en la que las mujeres fueran más libres no significa obligatoriamente que sea contraria a la religión, sino que nos permitiría protegerlas mejor. Ante mi asombro, asiente. «Todo esto no sirve a la causa del islam. Solo sirve a una causa. La de los hombres.»

____________________________________________________________________________

Sexo y mentiras. La vida sexual en Marruecos

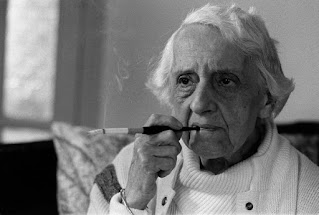

Leila Slimani (Rabat, Marruecos, 3 de octubre de 1981)

"Sexo y mentiras" es la voz, fuerte y sincera, de una juventud marroquí que vive amordazada, en una sociedad donde el sexo se consume como mercancía. Desde la infancia, a chicas y chicos se les educa inculcándoles una cohibición y una vergüenza que les marcará de por vida. La mentira es la norma con tal de que el honor, la virginidad y las apariencias sean salvadas. En Marruecos, esta inmensa miseria sexual es utilizada como herramienta de sumisión; la ley castiga y proscribe toda relación sexual fuera del matrimonio. Las mujeres con las que Leila Slimani se entrevista le confiaron sin tapujos su vida sexual. La inmensa mayoría intentan liberarse, en un combate íntimo, desgarrador. Frente a la hipocresía social, las jóvenes solo tienen una alternativa: virgen o esposa.